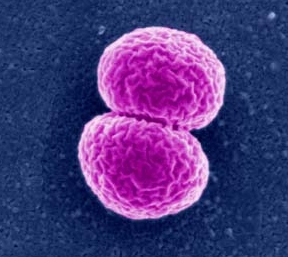

- ¿Qué es el meningococo?

Es una bacteria invasiva, lo que significa que puede propagarse por la circulación y producir una enfermedad grave. Hay distintos tipos, los más frecuentes son: A, B, C, W e Y.

El único reservorio conocido es el ser humano. El meningococo se transmite de forma directa de persona a persona por secreciones de la vía respiratoria, con las gotitas que soltamos al hablar o toser, al estar en contacto estrecho y prolongado con personas que tienen el germen en la nariz o garganta pero no tienen la enfermedad (lo que se denomina portadores asintomáticos) o bien con un enfermo.

Se estima que los portadores asintomáticos son el 10 % de la población general (>25% entre los adolescentes).

- ¿Qué es la enfermedad meningocócica?

La enfermedad meningocócica es la enfermedad infecciosa causada por el meningococo. Los síntomas son variados, al inicio difícil de distinguir de cualquier otra infección, con fiebre, decaimiento… pero rápidamente es progresivo el mal estado general, pueden aparecer manchas de color violáceo y avanzar a una sepsis, meningitis, o bien neumonía, artritis…

La mortalidad por éste germen ha descendido mucho con la buena asistencia médica y las UCI pediátricas estando en torno al 10% .

Todo caso de enfermedad meningocócica es de declaración obligatoria a las autoridades sanitarias.

- ¿Cómo se puede prevenir la enfermedad meningocócica?

Mediante la toma de antibióticos (siempre que se diagnostica un caso sabéis que se prescriben antibióticos a los familiares y personas que han estado en contacto estrecho con él o ella), con medidas generales de higiene que eviten la transmisión por las gotitas de las secreciones respiratorias y desde hace unos años vamos teniendo la medida más efectiva: la vacunación.

- ¿Frente a qué serogrupos de meningococo hay vacunas?

El calendario de vacunación incluye vacuna frente al meningococo C desde el año 2000 que se administra a los 4 meses, 12 meses y a los 12 años.

El Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP) incorporaba en su propuesta de Calendario de Vacunación para este 2016 administrar a los 12 años la vacuna frente a los serogrupos ACWY y muy probablemente este cambio lo incorporarán las CCAA próximamente.

También el CAV-AEP incorporaba este año la vacuna frente al meningococo B desde los 3 meses de vida a pesar de no estar financiada.

Con motivo de la Semana Sin Humo, de la que os informaba hace unos días, la Dra. Julia Andreu, Residente de Medicina Familiar y Comunitaria en rotación estos días conmigo, colaboraba en la sección En contacto con el pediatra del periódico Información, con este artículo. ¡Muchas gracias, Julia!.

Con motivo de la Semana Sin Humo, de la que os informaba hace unos días, la Dra. Julia Andreu, Residente de Medicina Familiar y Comunitaria en rotación estos días conmigo, colaboraba en la sección En contacto con el pediatra del periódico Información, con este artículo. ¡Muchas gracias, Julia!.